走进江西进贤 探求千年技艺的当代表达

央广网南昌7月18日消息(记者刘培俊 实习记者李乘朗 李可欣)抚河之畔,千年墨香氤氲。在北宋名相、婉约词宗晏殊故里江西省进贤县文港镇,毛笔制作的烟火气息从未断绝。

1600年前,东晋的墨迹在此浸润笔端;而今,这里被冠以“华夏笔都”的盛誉,一支支凝聚古法与时代智慧的毛笔,书写着传统技艺在当代的华章。

配料工序(央广网记者 刘培俊 摄)

走进文港工坊,时光仿佛在此凝练。匠人手持细韧狼毫或温润羊毫,屏息凝神,128道繁复工序如同流转千年的仪式——每一根笔毛需反复梳选、对齐,确保毫尖如笋,腰身如锥。

这指尖的脉脉传承,成就了笔尖“尖、齐、圆、健”四德兼备的品质境界。从清代名扬天下的“周虎臣”“邹紫光阁”,到今日周鹏程、邹农耕等非遗大师,大师匠心在一代代传承中淬火成金。2021年,文港毛笔制作技艺荣登国家级非遗名录,“进贤文笔”则成为其品质的黄金印章。

包笔头工序(央广网记者 刘培俊 摄)

这支小小毛笔,却在文港构筑了一个完整的产业集群:从产品设计到模具加工、原材料供应、原件配套、加工生产,再到产品包装、物流销售等,集产品研发、加工生产、贸易销售、笔业市场于一体……

全镇400余家制笔企业星罗棋布,2200家作坊点缀街头巷尾,2.2万名从业者以笔为生——他们占据全国毛笔行业90%的从业人员份额,笔尖流淌的智慧已渗透全国每个县级城市。2024年,毛笔及文化用品产业销售收入高达86.5亿元,毛笔产品牢牢掌握全国约80%的市场份额,金属笔亦占据全国30%的市场份额。

俯瞰文港镇毛笔文化产业街区(央广网发 肖国瑞 摄)

更为可贵的是,文港并未满足于传统荣光。从原初的狼毫羊毫,到现代钢笔、中性笔,再到惊艳登场的化妆刷与美甲笔,文港人不断延展“笔”的边界。他们深挖文化底蕴,将沉睡的“鸡矩笔”复活于当今案头,更与故宫携手推出联名礼盒,让千年雅韵焕发新生。文化创意在“胎发笔”“笔中印”中以400多种姿态绽放异彩。传统技艺精华与现代审美碰撞融合,滋养出60多家化妆用具企业,2024年创造8.5亿元营收及2200万美元出口额,古老笔毫意外点亮了世界时尚妆容。

南昌市市级非物质文化遗产项目(文港毛笔制作技艺)代表性传承人徐华荣在直播(央广网实习记者 李乘朗 摄)

“笔淘网”“翠宝网”等专业平台构筑线上家园,5000余家网店汇聚云端能量,6500余名电商从业者指尖轻点,每日15万单包裹满载文港笔墨飞向全国。2024年网络销售额高达16.5亿元,“中国淘宝小镇”称号连续三年辉映着文港的转型荣光。数字江西科技有限公司的深度合作,更将推动整个产业向云端再攀高峰。

徐华荣制作的复古毛笔(央广网实习记者 李可欣 摄)

传统文化的力量最终汇入乡村发展的洪流。晏殊故里的荣光,古村落千年的风骨,在文旅融合中化作“游晏殊故里,品毛笔文化”的鲜活画卷。周坊村被誉为“中国毛笔第一村”,游客沉醉于“水盆”“结头”等传统工序体验;曾湾村则依托勤廉文化与科举遗风,打造出研学热门目的地,去年接待游客达20万人次。2024年,文港镇旅游综合收入6500万元,农家乐、民宿等多形态产业增收超千万元——文化沃土终于结出带动百业的丰收之果。

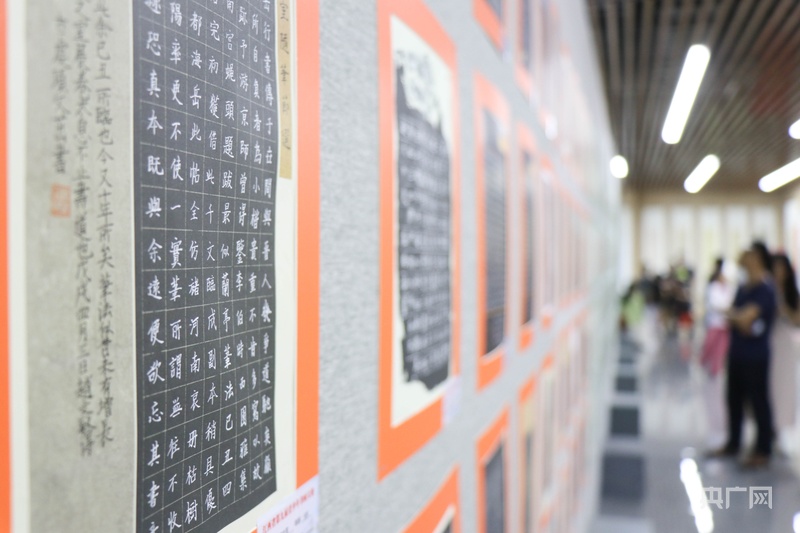

2025年江西省第九届青少年书画大赛颁奖典礼暨作品展在南昌市进贤县举行(央广网记者 刘培俊 摄)

这背后,一面鲜艳旗帜始终引领方向:文港镇党委牵头成立的“中共进贤县文港镇制笔协会党委”,将24名党员工匠骨干凝聚成高质量发展的核心引擎。他们提炼128道工序精髓为简明“歌诀”,印在席位牌上薪火相传,更将党支部建在繁忙的产业线上,让人才在产业链中茁壮成长,以“红色动能”守护技艺传承的时代脉动。

作品展现场(央广网实习记者 李可欣 摄)

从晨光熹微的毛竹剖削,到夜深人静的笔头整型,文港匠人指尖流淌的温度,守护着千年技艺的灵魂密码。今天的文港,既有日产240万支毛笔的产业筋骨,更有“一笔一故事”的文化血脉;工匠们心中“宁可食无肉,不可笔无锋”的执着信念,已与“一根毛笔链接数字文创”的时代愿景交融共生。

作品展现场(央广网实习记者 李乘朗 摄)

这支从晏殊词韵中走来的毛笔,历经千年沧桑,最终在现代产业的土壤中以崭新姿态蓬勃生长——它既是书写工具,更是文化使者,无声讲述着坚守与嬗变、传统与创新的永恒辩证。

责任编辑: