1400公里,“夏候鸟”赴大山孩子的星火之约

“支教就像是一群人来了,一群人又走了,但我只有在夏天,才能看到这么明亮的星星。”

1400公里,是首都北京到江西上饶婺源县赋春镇长溪村的距离。

北京,有所北京理工大学,大学里有个星火支教团;长溪村,是个山村,有许多仰望星空的孩子。大学生们和孩子们中间,有个村党支部书记,叫戴向阳。

2015年夏天,孩子们的渴望,通过戴向阳传递到了首都北京,大学生们听见了大山的呼唤,如同候鸟般,跨越千里,来到长溪村,开启了延续11年的支教。

“我翻过自己的大山,又走进了另一座大山,只为让更多双眼睛,看见我所看见的世界。”支教大学生说。

“支教就像是一群人来了,一群人又走了,但我只有在夏天,才能看到这么明亮的星星。”山村里的孩子说。

光阴流转,昔日的火种已经盈盈如炬。如今,通过近300名大学生志愿者的接力支教,在星火支教团的陪伴与启迪下,长溪村60余名学生陆续迈入大学校园,走出了大山。

“老师到了,点爆竹!”

大点的孩子帮老师搬着行李,年纪小的跟麻雀似的,扑哧扑哧地围着老师。

胶鞋踩在青石板上,发出“嗒嗒嗒嗒”的声响。7月7日,小暑。正当晌午,丽日当空。长溪村党支部书记戴向阳在巷子里快步走着。这天,是长溪村的“大日子”。“支教团等下就要来了,喊你小孩准备好。”不等进屋,戴向阳站在村民家门口说完,又朝着另一户走去。宁静的山村,因为戴向阳的这一嗓子,开始躁动起来。原本空荡荡的村路上,一下就挤满了人,孩子们像蛰伏已久的精灵,呼啦一下都蹦了出来。

戴向阳在人群中穿梭,指挥挂好欢迎的横幅,又接过村民递来的爆竹转身铺在马路上。“叮咚——”手机提示音响起,他看了一眼消息,立即扬声:“老师到了,点爆竹!”瞬间,爆竹声响起,孩子们尖叫着、大笑着,捂着耳朵四散跑开。

大巴稳稳停下,一张熟悉的面孔先从车里露了出来。“是火火老师(孩子们对支教老师刘炎的昵称)!”不知道是谁在人群中高声喊了一句。很快,孩子们一拥而上,顿时将大巴的车门围得水泄不通。21名支教老师好不容易全都下了车,大点的孩子帮老师搬着行李,年纪小的跟麻雀似的,扑哧扑哧地围着老师。刘炎本来想一下车把行李放好的,现下两只手都被孩子挂住,让他动弹不得。

山村,在这一刻彻底沸腾。

戴向阳拿出手机,记录着正在发生的瞬间,和过去的十几年一样,在网上推介家乡。戴向阳是时代的弄潮儿。1998年,Windows98横空出世,“网民”一词在中国诞生,他便一头扎进了互联网的热潮。2005年,他放弃优越的条件,毅然返乡,靠着在各大论坛发帖,将长溪风光推向公众视野。观景旺季,长溪村日迎游客上万人次,村民的收入也逐渐增多。

可是,在家乡扎根越久,戴向阳越发觉得,山村与城市间的鸿沟远不止于收入、道路或信号,更在于教育的悬殊。

“村里缺好老师,优秀的请不来,愿意来的只有初中学历。”孩子在村里读完小学三年级后,要想继续学业,就必须去赋春镇中心小学上课。戴向阳感慨万千,在走到公平起跑线之前,这里的孩子光是上学,就得先走17公里山路。

从2007年起,戴向阳便开始在网上频繁发帖,呼吁大学生志愿者利用暑期为长溪村的孩子支教。2010年,帖子被武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校)的学生发现。于是,山里,第一次来了大学生。

大学生要来支教的消息一传十,十传百,大家纷纷将自家的小孩送了过来。之后,武昌首义学院支教队连续5年如约而至。2015年,北京理工大学的学生接过了这根接力棒,一干便是11年……

今年支教团招了将近120名学生。除了过年,也就这个时候村子里最热闹了。这些年来,村里房子新了,路变好了,年轻人却越来越少。前两年村里学校撤并,孩子都去镇上或县里读书,长溪村也就成了“老人村”。只有支教团到来,孩子们回到长溪上课,村子才会恢复往日的生机。

支教干了这么多年,已经成为长溪村每年夏天必不可少的事情。每到这个时候,乡亲们总是问起:“向阳,支教什么时候开始?”一次支教,要做的远远不止这些看得见的工作,戴向阳每年这个时候都忙得晕头转向。但是看着孩子们开心的笑容、家长们越来越重视教育、村子里一年比一年多的本科生,他就觉得把支教继续干下去,一切都是值得的。

7月7日下午,雨开始淅淅沥沥地落下,消散了周遭的暑气。戴向阳觉得,支教老师们的到来,也像这场久违的甘霖。

“山的那边是什么?”

“第一年走的时候我哭了,不是为了离别掉眼泪,因为我知道明年还会再来”。

“每次回长溪,就跟过年要回家一样。”刘炎从深圳赶来,他向公司请了5天年假,在景德镇和支教团集合后,一起来到了长溪村。这是他第十年来到长溪。刘炎今年29岁,和这一批支教团的学弟学妹们待在一起,他有一些感慨:“支教团的老师都比我最早带的学生小了,这下都像是我的学生了。”刘炎记得去年,下了高铁站,来接他的是自己2016年教过的学生——小宝。车子开了两个多小时,他们一路上聊了许多。小宝如今成了小老板,谈吐与以前有了很大不同。刘炎感慨时光易逝之余,内心更多的是欣慰。

刘炎出生在湖北省黄梅县的一座小山村。生于斯,长于斯,“山的那边是什么?”对他来讲不是语文课本上铅印的墨字,而是自己童年面对大山最原始的发问。“要想走出大山,读书是最坚实的道路。”刘炎说,“我希望点燃孩子们对知识的向往,让更多眼睛看见我如今所看见的世界。”于是,大一期间,刘炎和同学在网上看到戴向阳发的支教招募帖,便着手动员班上同学组建了支教队伍。2015年暑假,刘炎作为支教团团长,和另外13名同学一起,怀揣着近乎莽撞的热忱,一头扎进了长溪。“初来乍到,没有资金、没有团名,困难不少,但大家都乐在其中。”刘炎回忆道。“第一年走的时候我哭了,不是为了离别掉眼泪,因为我知道明年还会再来。这个事情既然做,就要做到底。”刘炎说。

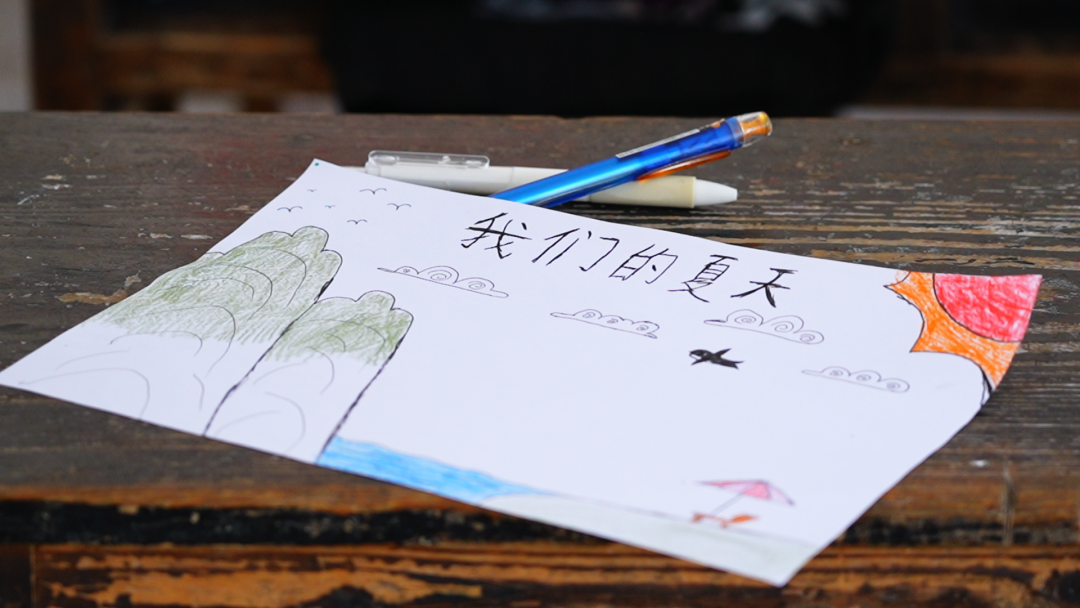

2016年,这支队伍有了响亮的名字——“北京理工大学星火支教团”。在学校教育基金会的支持下,星火有了持续燃烧的根基。如今,北京理工大学每年3月至4月都会组织一场全校范围的招募,报名者需经过三轮严格面试筛选,最终只有20名佼佼者脱颖而出,加入支教团。出发前,志愿者还会接受为期一周的系统培训,为前往长溪支教做准备。支教团到了长溪,大山里开起了艺术节,志愿者与孩子们同画一幅画,同唱一首歌。颜料在指尖绽放,歌声在屋檐下盘旋,书法书签、折纸坦克、拼贴诗……摆满了整个走廊。五湖四海的乡音在这里汇集,大学生们将山外的世界描成画卷,铺展在孩子们面前。站在三尺讲台,志愿者最想做的,就是让星火点亮所有望向自己的眼睛……

近些年,刘炎听到过一种声音——“短期的支教有没有意义?”对于这个问题,刘炎起初也有些答不上来。可渐渐地,他愈发坚定了自己的想法。“21天可能改变不了什么。但我们每年都来,这种改变是潜移默化的。就像支教团的名字一样——星星之火,可以燎原。”“教育就是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”何珊是今年星火支教团的团长,这是她连续第二年来到长溪村。看到学生戴宇涵去年写在黑板上的暖心留言,何珊发出了这样的感慨。

戴宇涵从2015年便作为学生参加了支教活动,老师们都说他是被支教团看着长大的孩子。他热爱踢足球,今年7月还代表学校踢了上饶市中小学校园足球比赛。数年来,支教老师纷纷鼓励戴宇涵把球踢出大山去,去北京、去世界追寻自己的梦想。“‘星火’来到长溪村,给每一个人都种下了梦想的种子。”

今年暑假,因为高二升高三的缘故,戴宇涵无法参加这次支教,所以他特地提前一年在黑板上留言,鼓励何珊无须太大压力,“每一届‘星火’都是最好的星火”。他还提前拜托小伙伴:老师来的时候,要帮他们搬行李,上课要维持好秩序。戴宇涵曾经对何珊说,他希望自己未来能做一个对社会有贡献的人,实现真正的人生价值。他还要像每个来长溪村的支教老师一样,去有需要的地方,把光和爱传递下去。

“鸟儿飞呀飞……”

“‘看见’每一个孩子,‘听见’他们内心澎湃且独特的声音,并且鼓励他们大胆表达。”

7月25日晚,2025年星火支教的告别晚会在大山深处温情上演。小小的操场上搭起了一个略显简陋的舞台,但并不妨碍支教老师和学生们共同献上精心编排的节目:合唱、舞蹈、笛子独奏、吉他弹唱。有人唱歌跑调,有人舞蹈跳错了动作,在这方小小天地,插曲不断,却有着浓浓的温馨。13岁的方依诺记不清这是第几次参加告别晚会。对她而言,夏天总是美好的:暂别了县城的学习,回到老家与朋友重聚,更重要的是,能见到那群远道而来的支教老师。美中不足的是,每年这时候总得经历一次离别。

方依诺还记得自己原本在长溪读书,一场大雪后,母亲将她送到婺源县城求学,寄居在小姨家。起初她很想家,想念在长溪的朋友,但后面也就慢慢习惯了。与村里活泼的孩子相比,她显得安静内敛。支教老师邓子儒说:“依诺看上去确实比较沉静,但用心相处后就知道她真诚又可靠,也是个爱笑的女孩。”

这份特质在支教招生时就有了“端倪”。一开始,支教团需要挨家挨户走访适龄学生家庭,方依诺便自告奋勇成了向导,一路上话虽不多,却礼貌周全地向村民介绍支教团的来意,帮志愿者高效地完成了任务。

上课后,邓子儒的温柔与耐心赢得了方依诺的喜欢。于是,方依诺几乎每天都变着花样送上礼物:自制凉粉、编织花环,还有精心刻上老师名字的黏土戒指。

李敏琪也是方依诺特别喜欢的老师之一。李敏琪教文学鉴赏课,课上,学生们需要从经典诗句中撷取意象和文字,进行充满想象力的拼贴组合。在批改作业时,李敏琪发现,这些在日常交流中不善言辞的孩子,拼贴出的诗句却像一扇扇小窗,可以看见孩子们心底独特而汹涌的情感。“嫩绿的柳条从树缝漏下来,雨点跳上花瓣,顽皮的风在山洞里钻来钻去……”方依诺作的《春铃》一诗就让她眼前一亮。

“短短几节课能教的知识有限,”李敏琪坦言,“比起这些知识点,我觉得更重要的是一群远道而来的人,走进这片交通不便、信息相对闭塞的土地,‘看见’每一个孩子,‘听见’他们内心澎湃且独特的声音,并且鼓励他们大胆表达。”就像刘炎所说的,只有平视孩子们,才能发现他们身上更多的闪光之处。

方依诺珍视这种“被看见”的感觉。老师们像朋友一样和她聊天,尊重她的想法,甚至愿意和她分享自己的小秘密。这份真诚,让她愿意向大家介绍自己的秘密基地,愿意在清晨邀请老师们登山共赏日出,将最美的风景留给这群特别的大朋友。

告别晚会结束,邓子儒哭着抱住方依诺:“你真的很懂事,老师希望你快乐。”方依诺好不容易憋住的眼泪又掉了下来。

不过好在经历过一次次离别,方依诺似乎已经慢慢学会了这一课。在方依诺的秘密基地里,李敏琪曾问她,怎么看待支教老师的离开?当时,她似乎不想提起这个话题,但是后面又想了想,像是随口一说:“支教就像是一群人来了,一群人又走了。但我只有在夏天,才能看到这么明亮的星星。”

7月27日,是支教团返程的日子。大巴停在当初来时的位置,村路旁的石墙上,还挂着红彤彤的纸屑,是之前为了迎接支教老师放爆竹留下的痕迹。老师和孩子们依依不舍,哭作一团。

送别的队伍里,何珊望见了阿圆(化名)。他坐在轮椅上,笑着向何珊挥手。疾病让阿圆从小无法行走,也难以正常交流。

何珊的思绪飘回支教团刚来的那天,阿圆也在。他坐在轮椅上,手指指向天空,嘴里一直含糊地重复着一句话。何珊听不清,就蹲下身来,这才听清阿圆一直说的是:“鸟儿飞呀飞……”何珊当时想着:阿圆在想什么?或许因为我们的到来,让他感到快乐。

大巴鸣笛声将何珊拉回到眼前。这一刻,阿圆的那句“鸟儿飞呀飞”,在何珊心里多了一层含义。

大山里的呼唤,已经形成浩荡的季风,星火支教团就像一群候鸟,顺着风迁徙,翻山越岭,每年都会飞回到这片土地上。

责任编辑: