【健康科普】10.10世界精神卫生日:给孩子的“心理SPA”,让心理健康从0岁发育行为促进开始

世界精神卫生日又称为“世界心理健康日”,时间是每年的10月10日,2025年世界精神卫生日的主题是“人人享有心理健康服务”。

提到“SPA”,大家会想到放松身心、舒缓压力。其实,儿童青少年的心理健康也需要这样的“定期保养”——就像身体需要体检、运动来维持健康,孩子的心理从0岁起就需要日常的“心理SPA”。

很多家长误以为“心理保健”是出现问题后的补救措施,却忽略了:从婴幼儿时期开始的日常行为关注和呵护,才是预防心理问题、培养心理韧性的关键。同时,特别值得提出的是母婴心理健康是孩子心理发育的起点,把“心理SPA”融入成长全程,让心理保健成为常态,才能为孩子筑牢一生的心理基石。

今日科普就聊聊孩子们的“心理SPA”,读完需要点耐心哦!

01 不同年龄段孩子的“心理SPA”:从0岁开启的日常呵护

孩子的“心理SPA”不是复杂的专业治疗,而是融入日常生活的、轻松的心理滋养方式,核心是“回应、陪伴、共情”,让孩子的心理需求被及时满足,负面情绪自然消解。

婴幼儿期(0-3岁):母婴联结“滋养型”SPA

0-3岁是心理发育的关键期,孩子的安全感、信任感全依赖于与主要照料者(多为妈妈)的联结,“心理SPA”的核心是“及时回应、亲密互动”,帮孩子建立“世界是安全的”基本认知,这是一生心理健康的根基。

0-1岁(婴儿期):“秒回应”SPA

婴儿通过哭声表达需求,饿了、困了、不舒服都会哭。此时的“心理SPA”就是“及时回应”——听到哭声后,用温和的语气说“妈妈来了”,同时喂奶、换尿布或轻轻抱起安抚,而非“哭了不抱,怕惯坏”。这种回应会让婴儿感受到“我的需求会被满足”,逐渐建立安全感。此外,每天多次的“肌肤接触”(如竖抱、亲子抚触)、“眼神交流”(喂奶时看着宝宝、用微笑回应他的咿呀学语),都是最有效的心理滋养。

案例片段:

6个月的乐乐夜里频繁哭闹,妈妈起初以为是“闹觉”,后来发现只要把他抱在怀里,贴着胸口听心跳,他就会慢慢安静。原来乐乐刚经历换保姆,熟悉的照料者变化让他缺乏安全感,而妈妈的心跳声像子宫里的环境一样让他安心。之后妈妈每天固定做2次亲子抚触,边抚触边说“乐乐是妈妈的宝贝”,一周后乐乐的夜哭明显减少,看到妈妈就会主动伸手要抱——这就是婴儿期“心理SPA”的力量:用熟悉的感官体验,帮孩子重建安全感。

1-3岁(学步期):“支持性”SPA

这个阶段的孩子开始学走路、探索世界,同时会出现“认生”“发脾气”等表现,“心理SPA”的重点是“支持探索、接纳情绪”。孩子尝试自己吃饭、穿衣服时,不急于包办,哪怕弄脏、穿错也先鼓励;当孩子因“想要的玩具得不到”哭闹时,不指责“不懂事”,而是蹲下来说“妈妈知道你很想要,我们先玩别的,下次再买好不好?”同时轻轻拍背安抚。此外,通过“亲子共读”(看简单的绘本、指认图片)、“游戏互动”(玩躲猫猫、搭积木),既能满足孩子的探索欲,又能强化亲子联结。

案例片段:

2岁的天天学系鞋带时总系不好,气得把鞋子扔在地上哭。妈妈没有帮他系好,而是拿起另一只鞋说“我们一起试试,妈妈教你把鞋带变成‘小兔子耳朵’”,边示范边鼓励。虽然最后还是妈妈帮忙完成,但天天擦干眼泪,认真看着妈妈的动作。之后每次学新技能,妈妈都会说“没关系,我们慢慢来”,慢慢地,天天遇到困难时不再轻易哭闹,而是会说“妈妈,一起帮我”——学步期“心理SPA”,不是帮孩子解决问题,而是让他知道“遇到困难时,有人会支持我”。

幼儿期(3-6岁):情绪“晴雨表”SPA

这个阶段的孩子不会用复杂语言表达情绪,“心理SPA”的重点是帮他们“识别情绪、接纳情绪”。家长可以借助绘本、玩偶做“情绪角色扮演”,比如通过《我的情绪小怪兽》告诉孩子“生气、难过都是正常的”;每天花10分钟和孩子做“专属游戏”,比如搭积木、过家家,让孩子在陪伴中获得安全感——这就像给幼儿的心理“打基础”,筑牢安全感的防线。

案例片段:

4岁的朵朵最近总爱发脾气、摔玩具,妈妈没有批评她,而是拿出玩偶说:“小熊今天也因为抢不到皮球生气了,你觉得它该怎么办呀?”朵朵说:“可以告诉妈妈呀!”妈妈顺势抱住她:“你要是不开心,也可以告诉妈妈,我们一起想办法。”之后,妈妈每天睡前和朵朵聊“今天最开心的事”,慢慢发现朵朵发脾气次数少了,还会主动说“我今天有点难过,因为没人和我玩”。

学龄期(7-12岁):压力“解压阀”SPA

进入校园后,孩子面临学业、社交的初步压力,“心理SPA”的重点是“疏导压力、培养兴趣”。家长可以和孩子约定“每周心理放松日”,比如一起爬山、拼乐高、听音乐,让孩子在喜欢的活动中释放压力;也可以建立“情绪日记”习惯,鼓励孩子用画画、文字记录当天的心情——这就像给学龄儿童的心理“清缓存”,及时清空负面情绪,避免压力堆积。

案例片段:

10岁的小轩最近因为作业多、考试频繁变得烦躁,每天放学回家都唉声叹气。爸爸没有催他“快点写作业”,而是提议:“我们每天放学后先去楼下打20分钟篮球,再回来写作业好不好?”坚持两周后,小轩告诉爸爸:“打完球后,感觉写作业都有劲儿了。”爸爸还和他一起做了“压力贴纸墙”,把烦恼写在贴纸上,完成一项任务就撕掉一张,看着贴纸减少,小轩的焦虑也慢慢缓解了。

青春期(13-18岁):心灵“树洞式”SPA

青春期孩子渴望独立又容易迷茫,“心理SPA”的重点是“尊重边界、平等沟通”。家长要学会做“倾听者”而非“说教者”,比如孩子聊起追星、校园八卦时,先认真倾听再适度引导,而不是直接否定;可以给孩子留“成长便签”,比如在书桌贴“今天的你也很努力”,用含蓄的方式传递支持——这就像给青春期孩子的心理“搭桥梁”,让他们愿意主动倾诉,避免心理问题“藏起来”。

案例片段:

15岁的小雨最近总关着房门,妈妈没有强行推门,而是在她桌上放了一本“交流笔记本”,写道:“如果你不想说话,可以写下来。”几天后,小雨在本子上回应:“同学说我穿衣服不好看,我很在意。”妈妈回复:“每个人的审美不同,你觉得舒服最重要,妈妈觉得你穿运动服很有活力。”慢慢地,笔记本成了母女俩的“心灵树洞”,小雨也愿意偶尔和妈妈聊起学校的事。

02 让“心理SPA”成为常态:家长要避开3个误区

误区1:

“0-3岁孩子不懂事,不用管心理”

0-3岁是心理发育的“黄金期”,母婴联结的质量直接影响孩子未来的性格和社交能力。此时的“心理SPA”看似简单,却是在给孩子的心理“打地基”,地基稳了,未来才不容易出问题。

误区2:

“心理SPA是家长的事,孩子被动接受”

从学步期开始,就要让孩子参与进来。比如让1-3岁的孩子选择“今天玩积木还是读绘本”,让学龄期孩子制定“放松日计划”,培养他们主动关注自己情绪的意识,学会自我调节。

误区3:

“做了就有效果,没效果就是没用”

心理保健是“慢功夫”,就像身体SPA需要长期坚持才会有变化。0-3岁的及时回应,可能要到孩子入园后才显现出“适应快、不怯生”的效果;青春期的耐心倾听,或许要过很久孩子才愿意敞开心扉,但持续的呵护一定会在孩子心里埋下“被爱、安全”的种子。

温馨提醒:

对于疑似及高危孤独症的0-3岁婴幼儿、活跃注意力不足特质、确诊孤独症或社交沟通、语言障碍、注意力缺陷多动障碍、阿斯博格综合征等发育行为障碍性疾病和情绪障碍、心理应激等儿童,因诊疗干预疗程长,对家庭心身压力大,所以重视各年龄段心理保健和心理支持更为重要,也是康复重要环节,同时包括陪伴者的心理健康和弹性,直接影响预后和全家生活质量。

03 “心理SPA”:让心理及行为健康呵护持续升温

世界精神卫生日不是终点,而是儿童青少年心理健康呵护的“新起点”。为了让“心理SPA”真正走进每个家庭,我们将持续开展各项工作,把心理保健和发育行为健康预警和促进变成日常习惯:

1.“亲子心理行为健康促进”-家长课堂及儿童早期发展综合训练班常态化开设

①0-3岁回应性照护养育教育及母婴家庭亲子养育干预指导

②3-6岁语言、社交、睡眠习惯促进及情绪识别和家庭指导

③7-12岁注意力学习能力及情绪管理行为沟通技能综合能力评估和家庭指导

④“育儿悦心 赋能家庭”直播

2.特色及专项评估和干预(康复)训练课程

①不同年龄段语言、社交、智力及注意力、情绪评估

②集体及个体化认知理解、语言社交、运动、注意力训练综合干预(康复)课程

③线下线上干预指导

04 当“心理SPA”不够时:及时寻求专业帮助

如果孩子出现持续的让家长困惑的行为表现,比如0-3岁婴儿长期哭闹不止、拒绝进食、语言沟通退步,幼儿期频繁噩梦、极度认生,学龄期拒绝上学、情绪低落超过2周,在儿科临床就诊及保健体检的基础上,建议家长保持警惕,多根“心弦”,及时带孩子到专科看看。专业的评估和干预不是“失败”,而是给孩子的心理行为“精准护航”,就像身体不适需要看医生一样,心理困扰也需要专业支持。

儿童青少年的心理健康,从来不是“出现问题才关注”的事,而是从0岁开始的日常修行。从给婴儿的一次及时回应,每一份投入都是在为孩子的成长积蓄心理力量。期待家长们和我们一起,让“心理SPA”成为家庭常态,让每个孩子都能带着安全感和韧性,从容走过成长的每一段旅程。

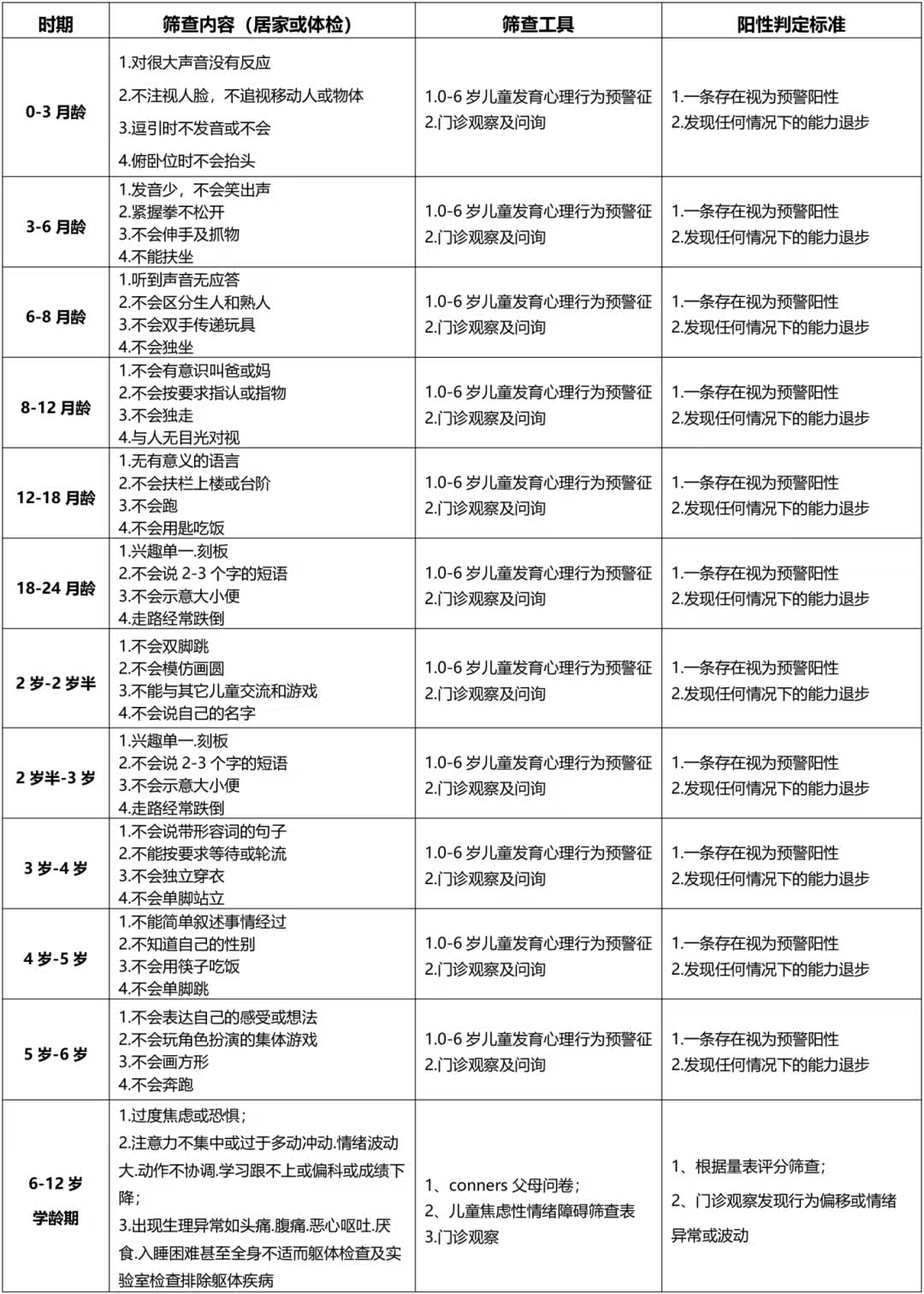

▲“小星星居家筛查”预警表

责任编辑: